Der Schlamm, die unfassbare Zerstörung, und dann dieser betäubende Geruch – beim Betreten der Ahrvinothek in Marienthal ist alles wieder da. Ein Flutmuseum hat Michael Lang aus seinem Haus gemacht, das in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 meterhoch in den Fluten der Ahr versank. Vier Jahre danach kämpft das Ahrtal um Normalität: Der Aufbau ist endlich greifbar und sichtbar, doch nun hängen andere dunkle Wolken über dem Tal: Die Dunkelheit der Seelen, das Trauma der Flutnacht. Denn das Vertrauen in Staat und Politik – im Ahrtal ist es zutiefst erschüttert. Und der Frust sitzt tief: „WIR haben das hier geschafft, wir“, sagt ein Hotelier – „die Politik hat gar nichts gemacht.“

„Ich begrüße alle, die einen solchen Gottesdienst aushalten können“, sagt Pfarrer Jörg Meyrer. Meyrer steht im Kurpark von Bad Neuenahr, es ist der 14. Juli 2025, mal wieder ein 14. Juli. Genau vor vier Jahren um diese Zeit tobte eine meterhohe Flutwelle durch das Ahrtal, riss Brücken und Straßen mit sich, Häuser – und 136 Menschenleben. Um 19.00 Uhr hatte die Flut Bad Neuenahr noch gar nicht erreicht, erst vier Stunden später werden die braunen, verheerenden Fluten auch in die Altstadt von Ahrweiler schwappen, den Kurpark fluten und Straßen und Häuser verwüsten.

Und obwohl bereits zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr am Oberlauf der Ahr sechs Menschen auf einem Campingplatz starben, werden die meisten Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweiler ahnungslos zu Bett gehen – in der Erwartung eines Hochwassers, ja, aber eine Flutwelle von sieben, acht, zehn Metern Höhe? Davon weiß hier niemand etwas. „Die Flut hatte auch mir die Worte weggespült“, sagt Jörg Meyrer: „Gott, wir sind hier mit unserem Leid, das noch nicht weg ist, auch nicht nach vier Jahren. Das Leid, das Menschen widerfahren ist, ist unfassbar, und es fühlt sich immer noch so nah an. Schenk uns die Kraft, gibt uns Mut, Vertrauen, wieder aufzustehen.“

Vier Jahre nach der Ahrflut: Ringen um Zuversicht, Vertrauen

Vier Jahre nach der Flut ringt das Ahrtal genau darum: um Mut, Zuversicht, Vertrauen. Vier Jahre nach der absoluten Katastrophe ist der äußere Wiederaufbau unübersehbar im Tal: Baustellen, wohin man sieht, vielerorts auch bereits wieder strahlend Neues. Die Altstadt von Ahrweiler erstrahlt schon seit mehr als einem Jahr wieder in neuem Glanz, die Fachwerkhäuser herausgeputzt, die Plätze und Straßen belebt mit Gastronomie, Gästen, neuen Läden.

Auch Ahr-aufwärts tut sich endlich vieles: In Dernau, wo die Flut praktisch den gesamten Ort verwüstete, stehen nun, vier Jahre nach der Katastrophe, Neubauten entlang der Hauptstraße. Sichtbarstes Zeichen des Neuanfangs ist die Straßenbrücke über die Ahr, dahinter die neue Vinothek der Winzergenossenschaft Dagernova, modern und schick – und im ersten Stock, mit respektvollem Abstand zur Ahr. Die Straßenbrücke über die Ahr bei Dernau, sie ist die erste kommunale Brücke, die nach diesen vier Jahren neu aufgebaut da steht – die Flutwelle beschädigte mehr als 100 Brücken, 80 wurden komplett zerstört.

Die sichtbarste Baustelle aber derzeit kommt von der Deutschen Bahn: Im ganzen Tal schlagen Bagger und Großmaschinen wahre Schneisen durch den Talgrund, entstehen Brücken neu und teils meterhohe Bahndämme. 15 Brücken wurden allein für die Bahnstrecke neu gebaut, 7 saniert, 29 Kilometer Gleise neu verlegt. Alle zehn Bahnhöfe seien saniert oder neu gebaut, meldete die Deutsche Bahn jüngst, das alte Bahngebäude in Dernau ist hingegen noch immer mit Brettern vernagelt, sein Inneres wund, die Umgebung im Rohzustand. Vor vier Jahren lagen hier Schlamm überzogene Autos auf dem Bahndamm, heute steht hier ein Zug voller Baumaterial auf glänzend neuen Gleisen.

Großbaustelle Ahrtalbahn: 880 neue Masten entlang der Ahr

Ende 2025 soll die gesamte Ahrtalstrecke fertig sein, sollen hier Züge im 20-Minuten-Takt rollen. Und die Strecke wurden komplett elektrifiziert, 880 Maste samt Fundamenten wurden dafür gebaut, 55 Kilometer Oberleitung installiert. Michael Lang schaut von seiner Vinothek in Marienthal genau auf die Großbaustelle – und auf die neuen Masten, die jetzt alle paar Meter aufragen. „Was passiert wohl mit den Masten, wenn die nächste Flut kommt?“, fragt sich Lang. Wenn die Masten in der Ahr landen, ist die nächste Katastrophe vorprogrammiert, befürchtet er.

Tatsächlich liegen im Ahrtal allerorts Bäume am Fluss und Baumaterialien – es waren genau solche Stücke, die sich vor die Brücken im Tal legten und für gigantische Verhau-Dämme sorgten. Bis die Dämme brachen und die Brücken mitrissen, auch das machte die Wucht und die Höhe der Flutwelle spät in der Nacht aus. Was also hat der Hochwasserschutz aus der Flutnacht gelernt? Bislang noch wenig, scheint es: „Der Hochwasserschutz im Rahmen der Gewässerwiederherstellung ist eine komplexe Aufgabe“, sagte die zuständige Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) kurz vor dem Jahrestag beim Besuch im Ahrtal. Sie sei „beeindruckt, wie hoch die Vielzahl der zu berücksichtigenden Randbedingungen und Akteure ist“, ließ die Ministerin wissen.

Das landespolitische Magazin des SWR, „Zur Sache Rheinland-Pfalz“, berichtete derweil, vier Jahre nach der Katastrophe gebe es kaum Messpegel an den Nebenflüssen der Ahr – und es seien auch so gut wie keine geplant. Dabei hatten gerade die Nebenflüsse an der Entstehung der Flutwelle im Ahrtal einen entscheidenden Anteil: Weil die Böden von tagelangen Regenfällen gesättigt waren, Hochwasserrückhaltebecken oberhalb der Ahr aber nie realisiert wurden, stürzten am 14. Juli 2021 wahre Sturzfluten der rund 60 Zuflüsse in den Nebentälern in Richtung Ahr. Hätte es hier bereits Messpegel gegeben – die Entstehung der Flut hätte viel früher erkannt werden können.

NRW hängt Messpegel unter Brücken, Rheinland-Pfalz zögert

Im Interview mit „Zur Sache RP“ fordert denn auch der Bonner Hydrologe Thomas Roggenkamp Hilfspegel an den Nebenflüssen und wundert sich, dass es die nicht längst gibt – doch die Landkreise Adenau und Ahrweiler planen nur fünf neue Hilfspegel an Zuflüssen der Ahr. Derweil schuf das benachbarte Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen diverse Messpegel an seinen Bächen – binnen eines halben Jahres. „Das erfordert ja nicht viele Genehmigungen“, sagt die Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian (CDU) im Interview mit dem SWR: „Letztendlich brauchen sie nur eine Genehmigung, eine Schraube in ein Brückenelement zu bohren, das ist es eigentlich.“

In Rheinland-Pfalz gab es mal den Werbespruch „Wir machen es einfach“, es scheint Lichtjahre her: Einfach machen, genau diese Kategorie gibt es im Ahrtal gerade nicht. Wer mit Anwohner redet, mit Winzern, Hoteliers oder Hausbesitzern kann das Stöhnen über Bürokratie und Hürden, über absurde Auflagen und viel zu lange Genehmigungszeiten nicht überhören. Drei Milliarden Euro seien aus dem Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern nun bewilligt, ließ die Landesregierung Rheinland-Pfalz zum Jahrestag stolz vermelden. Ausgezahlt sind aber nur zwei Milliarden – von insgesamt 17 Milliarden Euro. Es stockt gerade bei Krankenhäusern und Schulen, beim Hochwasserschutz und beim Aufbau der Brücken.

In Mayschoß ist nun, vier Jahre nach der Flut, das alte Gebäude der Winzergenossenschaft endlich abgerissen, bei der Frage nach dem Neubau verzieht man hier gequält das Gesicht. In drei Jahren solle es stehen, so sei der Plan – „das werden garantiert eher fünf“, sagt die Mitarbeiterin. Vor der Tür stehen noch immer die Ruinen der Nachbarhäuser, seit vier Jahren geht das nun schon so, für die Nachbarn ist das zermürbend. Wenige Kilometer flussaufwärts ist das frühere Schwimmbad des Hotels zur Post noch immer eine Ruine. Die Betreiberfamilie hat gegenüber, auf der anderen Straßenseite, ein neues „Hotel zur Post 3 Sterne superior“ eröffnet, doch der ruinierte Altbau bestimmt weiter das Ahrufer.

Hotel zum Schwarzen Kreuz in Altenahr: Lost Place

Gegenüber dämmert ein echter „Lost Place“ vor sich hin: Das Hotel zum Schwarzen Kreuz steht fast noch genau so da, wie nach der Katastrophe vor vier Jahren. Damals ragten hier ganze Baustämme aus dem Eckrund an der Brücke, heute kann man innen an den Wänden noch immer die Spuren der Schlammlawine sehen, die Handabdrücke der Helfer, die letzten Überbleibsel: ein vergessener Eimer, ein verstaubter Feuerlöscher. „Einsturz! Abriss“ steht außen an der Fassade, doch nichts tut sich am historischen Gebäudeensemble.

Vor der Tür betrachtet ein Besucher die Ruine, der Mann kommt aus Nordrhein-Westfalen, er selbst erlebte eine Flutnacht in seinem Ort in der Eifel, sein Haus stand bis zum 1. Stock unter Wasser, die Scheune war nicht mehr zu retten. Fassungslos lässt er sich nun die Fotos von 2021 aus dem Ahrtal zeigen, die Zerstörungen hier in Altenahr und anderswo. „Da sind wir ja noch gut weggekommen“, sagt er. Wann die Ruine des historischen Hotels endlich verschwindet, weiß hier niemand – der Besitzer ist abgetaucht, die Gemeinde machtlos, berichtete schon 2024 der Focus.

Als die CDU-Opposition im Mainzer Landtag 2021 eine „Modellregion Ahrtal“ forderte, war der Spott der Ampel-Regierung groß. „Wir fördern den zukunftsgerichteten Wiederaufbau ganzer Dörfer im mittleren Ahrtal“, betonte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) damals. Doch statt einer „Modellregion – baulich, touristisch, bildungspolitisch, digital und klimaneutral“, wie es 2023 CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder im Landtag nannte, fordern die Behörden im Ahrtal bis heute den Wiederaufbau 1:1, also genau wie zuvor. Barrierefreier Ausbau einer Grundschule – wird nicht bezahlt. Hochwasser-angepasstes Bauen eines Hauses – nicht bewilligt. Modernisierte Heizungen – keine Finanzierung – so beschrieben es die Ahrtaler schon 2023.

Wie läuft es denn mit dem Wiederaufbau, Herr Schweitzer?

„Ich werde immer gefragt: Wie läuft es denn mit dem Wiederaufbau“, sagte Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) am Montagabend bei der offiziellen Gedenkfeier im Kurpark von Bad Neuenahr, und räumte ein: „Es ist vieles erreicht, aber wir haben noch sehr viel zu tun. Es sind dicke Bretter, die zu bohren sind? Ja, ich glaube, das ist ein zutreffendes Wort.“ Deswegen müssten „Anstrengungen womöglich noch verstärkt werden“, sagte Schweitzer weiter, es gelte, „für den privaten Wiederaufbau auch noch die letzten Lösungen zu finden“ und sich um die zu kümmern, „über die jetzt die dunkle Wolke herniedergeht, wo die Traumata jetzt richtig sichtbar werden.“

Denn jetzt, wo für viele der Wiederaufbau der Häuser endlich geschafft ist, brechen sich die seelischen Wunden des Erlebten Bahn, das erzählen hier viele. Über dem Ahrtal liegt an diesem Jahrestag eine fast bleierne Stille. In den Kurpark sind nur wenige Hundert Menschen gekommen, viele Sitze bleiben leer. Viele im Ahrtal wollen nicht mehr reden, wollen nichts mehr hören, schon gar nicht von „der Politik“. Die macht sich in fast schon peinlicher Manier rar: Neben dem Ministerpräsidenten ist Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) aus Mainz gekommen und Kultur-Staatssekretär Jürgen Habeck, die Bundestagsabgeordnete Mechthild Heil (CDU) ist da – das war’s.

Genau ein Abgeordneter aus dem Mainzer Landtag hat den Weg zum Gedenken in den Kurpark gefunden, Stephan Wefelscheid, Obmann der Freien Wähler im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe. „Es ist wichtig, dass wir derer gedenken, die in der Flut ihr Leben gelassen haben, und dass wir für die Zukunft aus diesem schlimmen Ereignis lernen“, sagt Wefelscheid. Kein einziger weiterer Mainzer Politiker lässt sich an diesem Abend beim Gedenkgottesdienst blicken, nicht der Landtagspräsident, nicht das Kabinett. Ministerpräsident Schweitzer spricht von „einem schweren Tag für die Region“, die Flutnacht habe sich „eingebrannt in die Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz“ – die 136 Toten der Flutnacht erwähnt er mit keinem Wort.

„Wir haben aufgebaut – die Politik hat gar nichts gemacht“

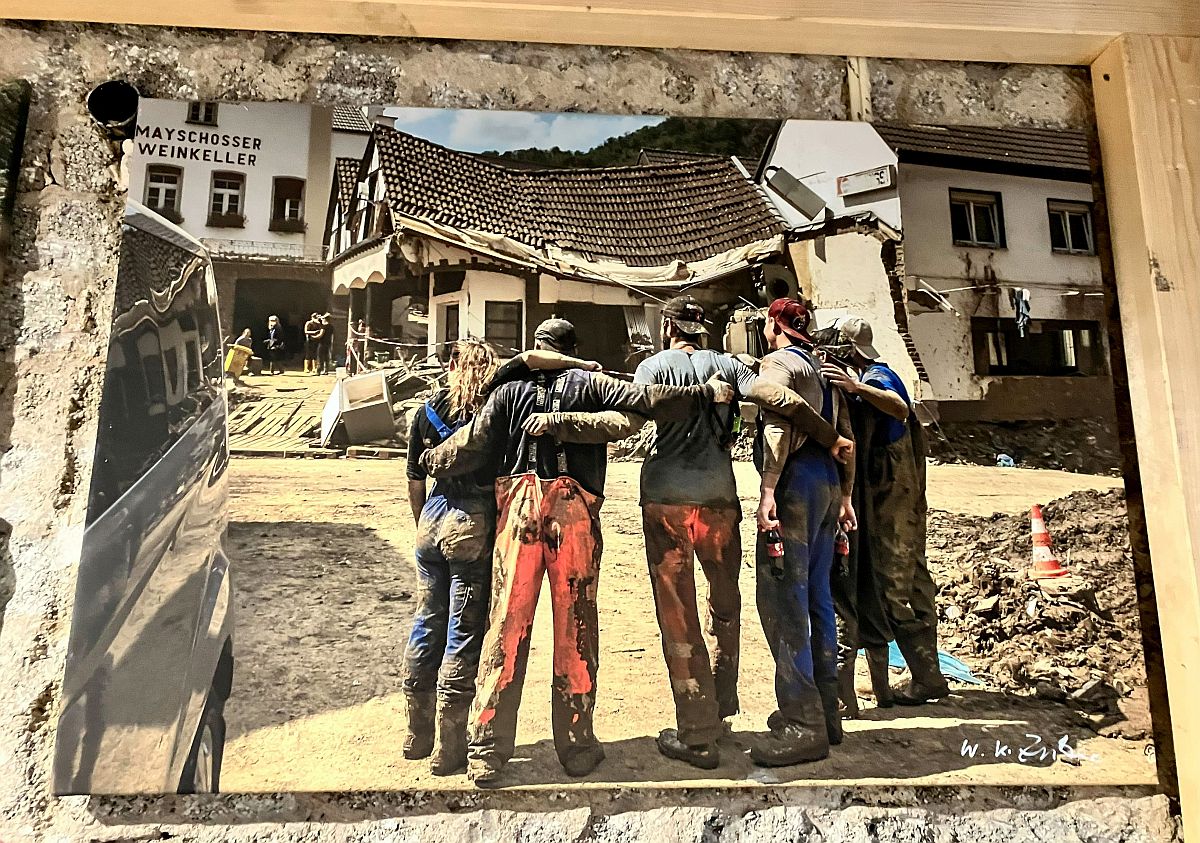

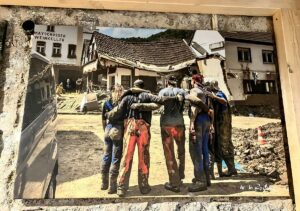

Er komme als Ministerpräsident „mit dem persönlichen Versprechen, hier zu sein“, sagt Schweitzer, was genau das heißt, sagt er nicht. „An der Seite stehen“ – das ist nichts, was die Menschen hier im Tal jetzt noch brauchen, nicht von der Politik jedenfalls – das Vertrauen in die Politik haben sie längst verloren. Nach vier harten Wiederaufbau-Jahren zieht Hotelier Sebastian Kläs im Interview mit SWR Aktuell ein bitteres Fazit: „Wir haben das geschafft, wir, die Leute, die hier geblieben sind, die wiederaufgebaut haben. Die den Mut hatten und die Energie, die was angepackt haben und wiederaufgebaut haben – die haben was geschafft. Aber nicht die Politik, die hat gar nichts gemacht.“

„Wir haben erlebt, was institutionelles Versagen bedeutet, wie sich ein in Teilen hilfloser Staat präsentiert“, bilanziert auch der Bad Neuenahrer Bürgermeister Guido Orthen (CDU) am Montagabend: „Und wenn wir uns heute fragen, wie haben wir es bis heute geschafft, uns aus dem Tal der Tränen herauszuarbeiten“, dann seien die Antworten sehr individuell: die Liebe zu der Heimat, zu den Menschen in der Nachbarschaft nennt Orthen als Motivationen – den Staat nennt er bewusst nicht.

„Wir teilen unsere Trauer, unsere Wut, unsere Frustration“, sagt Orthen, und appelliert zugleich: „Lassen Sie uns das Vertrauen, das wir mühsam wieder erlangen, bewahren und weitergeben, lassen Sie uns weiter offen miteinander sprechen – über Fortschritte genauso wie über Hürden. Und lassen Sie uns kritisch bleiben, und auch den Finger, wenn es sein muss, in die Wunde legen, aber dabei nie das Miteinander und den guten Willen des Gegenüber aus den Augen verlieren. Lassen sie uns das Vertrauen vertiefen, nicht als naive Hoffnung, sondern als gereifte Kraft.“

Glockengeläut – und ein Glaubensbekenntnis ans Ahrtal

Das Ahrtal stehe heute nicht an einem Endpunkt, sondern mitten in einem Prozess, den die Menschen selbst „begleiten und gestalten können“, betont Orthen, das ist ihm wichtig. Und er sagt auch, woher er selbst neue Hoffnung schöpfte nach der verheerenden Nacht im Ahrtal: Aus den Menschen, die anpackten, sich gegenseitig stützten. „Sie sind der Quell meiner Hoffnung, meines Glaubens an diese Stadt und dieses Tal“, betont Orthen, „und Sie sind die Quelle meines Vertrauens, denn Sie haben bewiesen: auf Sie ist Verlass.“ Da gibt es spontanen Beifall im Kurpark von Bad Neuenahr, bevor die Glocken der Kirche im Tal zu läuten beginnen.

Um Punkt 21.00 Uhr soll nun jedes Jahr in jeder Kirche im Ahrtal fünf Minuten lang eine Glocke läuten, zum Gedenken an die Toten, die Verluste und die Schmerzen. Zehn Minuten lang sollen dann alle Glocken läuten, wie Pfarrer Meyrer erklärt: „Als Zeichen des Aufbruchs, als Dank für all das Geschaffte, für das Leben.“ Beides gehöre zusammen, die Trauer und der Blick nach vorne. „Und es ist ein Glaubensbekenntnis“, sagt Meyrer noch: „Ich kann nicht anders.“

Info& auf Mainz&: Das Flutmuseum und die Ahrvinothek von Michael Lang findet Ihr hier im Internet. Hinfahren! Eine ausführliche Bilanz zum vierten Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal haben wir bei Mainz& in den vergangenen Tagen schon gezogen – alle Artikel dazu findet Ihr in unserem Dossier „Flutkatastrophe Ahrtal“ hier auf Mainz&. Dazu gehörten insbesondere diese Geschichten:

- Vier Jahre Flutkatastrophe Ahrtal: Der verzweifelte Kampf um Gerechtigkeit – Disziplinarverfahren gegen Pföhler, aber weiter keine Anklage

- Vier Jahre Flutkatastrophe Ahrtal, CDU-Chef Gordon Schnieder: „Für eine Entschuldigung des Staates ist es nie zu spät“

- Vier Jahre Flutkatastrophe Ahrtal: Hätte die EU in der Katastrophe helfen können? – Streit: EU-Notfallhilfe nicht beantragt

Katastrophenschutz vier Jahre nach der Ahrflut: Was hat sich getan? – Zentrales Warnsystem MoWas arbeitet unverändert mit Fax