— Artikel vom 07. April 2025– „Alkohol steigert das Krebsrisiko“, Gefahr „ab dem ersten Tropfen“, „auch gelegentliche Trinker sterben öfter“ – die Schlagzeilen überschlagen sich derzeit mit Hiobsbotschaften: Das „gesunde gelegentliche Glas Wein“ sei ein Mythos, selbst leichter Alkoholkonsum berge ein hohes Risiko, an Krebs zu erkranken, heißt es – wirklich? Verbraucher reiben sich verwundert die Augen: Jahrzehntelange Studien zu Gesundheit und Wein sollen plötzlich falsch sein? Mitnichten, sagen Experten wie der Ernährungswissenschaftler Nicolai Worm: „Das ist Science Fiction, nicht Science.“ Hintergrund sei eine Verteufelungskampagne gegen Alkohol – vorangetrieben von den Guttemplern, einer Abstinenzbewegung mit tragender Rolle im Nationalsozialismus.

Es war im August 2024, als die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) plötzlich ihre Empfehlung für den Umgang mit Wein und anderen alkoholischen Getränken radikal änderte. Jahrzehntelang hatte es dort geheißen, ein moderater Alkoholkonsum von einem bis maximal zwei Gläsern Wein pro Tag, am besten zu einem Essen mediterraner Art genossen, sei durchaus verträglich, manchmal sogar gesundheitsfördernd – jetzt hieß es auf einmal: „Es gibt keine gesundheitlich unbedenkliche Menge des Alkoholkonsums.“

„Lange galt Alkohol in Maßen als akzeptabel“, schreibt die DGE selbst in ihrem Mitte August 2024 veröffentlichten Strategiepapier Alkohol: „Ein abendliches Glas Bier oder Wein wurde mit einer etwas geringeren Sterblichkeitswahrscheinlichkeit in Verbindung gebracht.“ Doch das stimme gar nicht: „Die Daten zeigen, dass es keine risikofreie Menge für einen unbedenklichen Konsum gibt. Selbst geringe Mengen können das Risiko für verschiedenste Krankheiten erhöhen und damit die Gesundheit gefährden“, heißt es nun auf einmal. Auf welche Daten man sich bezieht, bleibt in dem Text allerdings unklar.

Kampagne seit Sommer 2024 „Am besten Null Promille Alkohol“

Die neue Empfehlung hat gravierende Auswirkungen: Die DGE ist die offizielle Institution in Deutschland für die Erarbeitung von Ernährungsrichtlinien. Der Verein wird zu drei Vierteln mit öffentlichen Mitteln von Bund und Ländern finanziert, er erarbeitet maßgeblich Leitlinien in Sachen Ernährung und vertritt die deutsche Ernährungswissenschaft in nationalen und internationalen Organisationen. Kurz: Ihre Empfehlungen haben Gewicht in Gesellschaft und Politik, und werden von Medien aller Couleur aufgenommen und verbreitet.

So auch in diesem Fall: Die neue Leitlinie zum Thema Alkohol schlug ein wie ein Paukenschlag. Medien aller Art, von Nachrichtenagenturen über Printmedien bis hin zu Rundfunk und Fernsehen, verbreiteten prompt die News vom neuerdings hochgradig schädlichen Alkohol. Alkohol trinken stehe „im Zusammenhang mit mehr als 200 verschiedenen negativen gesundheitlichen Folgen wie Krankheiten und Unfällen“, behauptete die DGE nun. Dass Krankheiten und Unfälle in einem Satz auftauchten, störte niemanden – die Medien griffen es auf.

„Am besten Null Promille“ schrieb Tagesschau.de, Zeitungen berichteten von Menschen, die dem Alkohol Adé sagten, und der bekannte Fernseharzt Eckart von Hirschhausen sendete Enthüllungsstories ober „Die Macht des Alkohols“. Das Krebsrisiko bei Alkoholgenuss sei „in einer Kategorie mit Asbest und Rauchen“, sagte Hirschhausen in einem Zeitungsinterview: Jeder Schluck sei krebserregend, warnte der Fernseharzt. Und das Buch von Bas Kast, „Warum ich keinen Alkohol mehr trinke“, wurde zum Bestseller. Winzer berichteten, der Absatz bei ihnen sinke – die Verunsicherung der Verbraucher sei groß.

Krebsgefahr im Fokus: Schon ein Tropfen Wein soll Krebs auslösen

Besonders die Krebsgefahr stand nun auf einmal im Fokus: Alkohol galt nun auf einmal nicht nur als gefährlicher Auslöser für Speiseröhrenkrebs und Darmkrebs, sondern auch für Brustkrebs und Prostatakrebs. Die Weltgesundheitsorganisation WHO rate nun sogar zu Krebs-Warnhinweisen auf Alkohol, meldete die Tagesschau Mitte Februar 2025, die Gefahr sei groß: Jährlich würden laut WHO allein in Europa 800.000 Menschen an alkoholbedingten Ursachen sterben – pro Tag seien das knapp 2.200 Menschen.

Experten rieben sich derweil verwundert die Augen: „Wine in Moderation“, das sollte jetzt auf einmal tödlich sein? Jahrzehntelang hatten Studien eigentlich etwas anderes ergeben – nämlich, dass moderater Alkoholkonsum eine durchaus hilfreiche Wirkung haben kann: Alkohol hält die Blutgefäße jung, senkt das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes, und kann positive Vorbeugungswirkung gegen Demenz und Parkinson haben, vor allem bei Menschen über 40 Jahre. Gerade ein leichter bis mäßiger Konsum von Wein kann eine positive, vorbeugende Wirkung auf Erkrankungen des Nervensystems haben, die auf dem fortschreitenden Verlust von Nervenzellen – vor allem im Gehirn – beruhen.

All das ist in medizinischen Studien gut belegt, ebenso wie das sogenannte „French Paradox“: Menschen in Mittelmeerregionen erleiden weniger Herzinfarkte leben insgesamt länger und gesünder. Der Grund: Die sogenannte Mittelmeerdiät mit viel Gemüse, Fisch, Ölivenöl – und einem täglichen Gläschen Wein. Dass Alkohol ein tödliches Gift sein kann, bestreitet dabei niemand: Vor allem starker Alkoholkonsum ist der Auslöser für Suchtkrankheiten und eine ganze Reihe übler gesundheitlicher Probleme, auch Kehlkopfkrebs oder Speiseröhrenkrebs gehören dazu.

Neue Leitlinien: Aus Metastudien willkürlich Daten kombiniert

Die neuen Empfehlungen aber, kritisieren Experten, beruhten nicht auf realen medizinischen Untersuchungen an echten Menschen, sondern ziehen Metastudien heran, die schlicht Bevölkerungsdaten übereinander legen – und das zudem reichlich willkürlich und alles andere als wissenschaftlich. „Die Studien auf die sich nun auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) für ihre neuen Empfehlungen beruft, sind nicht aussagefähig“, sagt Nicolai Worm, Professor für Ernährungswissenschaften aus München. Der promovierte Oecotrophologe war zwischen 1979 und 1987 Projektleiter eines Forschungsprogramms der EU zum Thema Ernährung und koronare Herzkrankheit, 2008 wurde er zum Professor für Ernährungswissenschaft an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken ernannt.

Worm ist ausgewiesener Experte für Ernährung und Gesundheit, und er ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der Deutschen Weinakademie, einer Schwesterorganisation des Deutschen Weininstituts in Bodenheim. Die Deutsche Weinakademie (DWA) widmet sich den wissenschaftlichen Aspekten von Wein und Gesundheit sowie Wein und Gesellschaft, sie initiierte die „Mainzer Weinstudie“ zur Frage „wie wirkt sich der mäßige, aber regelmäßige Genuss von deutschem Rot- und Weißwein auf die Volkskrankheit Nr. 1, die koronare Herzerkrankung, aus?“ Die Weinakademie ist auch maßgeblich beteiligt an Initiativen wie „Wine in Moderation“, die sich für moderaten Weingenuss einsetzt, die neueste Kampagne gegen Alkohol sieht man hier mit Entsetzen.

Denn die Studien, auf denen die jüngsten Empfehlungen beruhten, „beobachten nicht Menschen in ihrem tatsächlichen Trinkverhalten, sondern beruhen auf Registerdaten zu durchschnittlichem Alkoholkonsum in und Krankheits- oder Sterblichkeitsregistern von Ländern“, sagte Worm nun im Interview mit Mainz&. Anschließend sei „eine Vielzahl von Schätzungen und Vorbedingungen in einer Modellrechnung“ durchgeführt worden. Dabei würden verschiedene Annahmen von Risiken übereinander gelegt, „das ist eine statistische Blackbox“, betont Worm, und geht sogar noch weiter: „Das ist Science Fiction, nicht Science.“

Daten aus Kanada einfach übernommen – Einfluss der Guttempler

Die Daten auf denen die neuen Empfehlungen beruhen, stammen nämlich keineswegs aus Deutschland, oder auch nur aus Europa – sondern aus Kanada. Die DGE übernahm ihre Empfehlung samt Daten von der Weltgesundheitsorganisation WHO, deren Quelle: das Canadian Institute for Substance Use Research, geleitet von 2004 bis 2010 von dem kanadischen Wissenschaftler Dr. Tim Stockwell, seither von seinem Nachfolger Dr. Tim Naimi. Die beiden sind jedoch keine unvoreingenommenen Wissenschaftler: „Beide haben nachgewiesene Verbindungen zu Movendi International“, schreibt das Weinmagazin Wein.Plus.

Die Organisation Movendi International wurde 1851 in den USA als Guttempler-Orden gegründet – eine Abstinenz- und Temperenz-Organisation, die sich massiv gegen den damals enorm grassierenden Alkoholkonsum einsetzte. Die Förderung eines alkoholfreien Lebensstils war Mitte des 19. Jahrhunderts eine geradezu revolutionäre Bewegung, die erhebliche positive Auswirkungen hatte – Alkohol-Besäufnisse gehörten damals zum normalen Lebensstil weiter Kreise der Gesellschaft. Nur langsam setzte sich die Erkenntnis durch, wie schädlich Alkoholexzesse sind, und dass Alkohol für Schwangere Tabu sein muss.

1889 wurde der Deutsche Guttempler-Orden in Flensburg gegründet, es war eine Hochzeit für diese Bewegung in Europa: 1892 gründete Auguste Forel den Schweizerischen Guttemplerorden, der Psychiater, Hirnforscher und Sozialreformer gilt als Vater der Schweizer Psychiatrie – und als einer der wichtigsten Vertreter der Abstinenzbewegung in der Schweiz. Forel beschäftigte sich maßgeblich mit Geisteskrankheit und ihren Ursachen, er gründete die erste Trinkerheilanstalt – und er befasste sich an als Leiter der Psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich, dem Burghölzli, maßgeblich mit Erbgesundheitslehre.

Guttempler und Eugenik: Rassenlehre vom unwerten Erbgut

Erbgesundheitslehre – das war nichts anderes als die Eugenik, die in der Zeit des Nationalsozialismus als Rassenhygiene und „Vernichtung unwerten Lebens“ grauenhafte Blüten trug. Um die Jahrhundertwende suchten Wissenschaftler vor allem der Medizin und der Psychiatrie in vermeintlichen Rassenanlagen die Ursachen für Krankheiten aller Art, insbesondere für Alkoholkonsum, Schizophrenie oder andere psychische Erkrankungen. Zur „Erhaltung der Rasse“ veranlasste Auguste Forel nachweislich an Burghölzli-Patienten die ersten Kastrationen und Sterilisationen in Europa – Zwangssterilisationen wurden noch bei den Nationalsozialisten als gängiges Mittel etwa bei Alkoholikern angewandt.

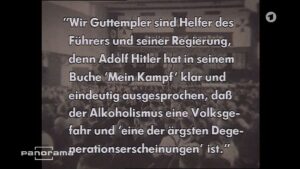

Die Guttempler waren fanatische Vertreter solcher Methoden – und sie spielten eine tatkräftige Rolle unter den Nationalsozialisten des Dritten Reiches, wie das ARD-Politikmagazin Panorama 1991 aufdeckte. Bei den Nazis galt schwerer Alkoholismus nach dem „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ als Erbkrankheit, Alkoholiker wurden als „minderwertig“ in Lager und Irrenanstalten eingewiesen – sie konnten entmündigt und zwangssterilisiert werden. „Der Guttempler Orden unterstützte die Maßnahmen und bekannte sich rückhaltlos zu den Gesetzen“, berichtete Panorama – zwei Drittel der deutschen Guttemplerspitze seien Mitglieder der NSDAP gewesen.

Und Panorama zitiert aus Quellen des deutschen Guttempler-Ordens: „Wir Guttempler sind Helfer des Führers und seiner Regierung, denn Adolf Hitler hat in seinem Buche ‚Mein Kampf‘ klar und eindeutig ausgesprochen, daß der Alkoholismus eine Volksgefahr und ‚eine der ärgsten Degenerationserscheinungen ist‘.“ Der Guttempler-Orden sei maßgeblich und „mit großem Eifer“ an der Sortierung von Alkoholikern in „biologisch wertvolle“ und zu bessernde und in „minderwertige“ beteiligt gewesen, sagte der Historiker Klaus Dede in dem Panorama-Beitrag – die „minderwertigen“ kamen in Heilanstalten oder starben in Konzentrationslagern.

Guttempler heißen heute „Movendi International“: Sober Guides

Die Guttempler gibt es bis heute, 2012 änderte die Bewegung ihren Namen in “Movendi International”. Nach eigenen Angaben tritt man „für ein friedliches Leben ohne Sucht“ ein, betreibt Suchtselbsthilfegruppen und Suchtberatungen. „Der gesellschaftliche Diskurs zum Umgang mit Alkohol verändert sich deutlich“, schreibt Movendi International am 21. März 2025 auf seiner deutschen Homepage, und lobt: „Wissenschaftlich fundierte Informationen haben viele Menschen erreicht und inspiriert“ – gelobt wird ein Akteur des „SoberGuide“-Projekts, das die Guttempler finanzieren.

Das Problem dabei: Die Guttempler loben hier ihre eigenen Studienergebnisse, denn Movendi International „ist offizieller Partner der WHO und des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP)“, schreibt Wein-Plus. Movendis Ziel sei es, „Einfluss auf die Politik nehmen zu können (…), um sie für die vielfältigen Wechselwirkungen von geschlechtsspezifischer Gewalt, schädlichem Alkoholkonsum sowie HIV und Tuberkulose zu sensibilisieren und (…) die Gesundheitspolitik zu stärken.“ Tim Stockwell wiederum sei „schon lange ein wichtiger Berater der WHO“, schreibt Wein.Plus – und er stehe ebenso wie sein Nachfolger und Kollege Naimi den Movendi International sehr nahe.

So sei Stockwell von 2005 bis 2007 Präsident der „Kettil Bruun Society“ gewesen, einem Think Tank, der aus den internationalen Abstinenzkongressen hervorgegangen sei – und deren Jahreskonferenz 2023 in Johannesburg von Movendi gefördert wurde. Auch Naimi unterstützte die Guttempler-Bewegung und habe Geld von ihr erhalten, seine Studien und Empfehlungen zu Alkoholkonsum seien sowohl von der kanadischen Regierung als auch vom US-Kongress als nicht ausreichend wissenschaftlich bewiesen abgelehnt worden, schreibt Wein-Plus.

Steckt die Abstinenzbewegung hinter der Kampagne gegen Alkohol?

Genau auf diese Empfehlungen des kanadischen Centre on Substance Use and Addiction, deren Report zu Alkohol und Gesundheit maßgeblich von Naimi und Stockwell verfasst wurde, beruhe die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, sagt Nicolai Worm. Auch er bestätigt im Interview mit Mainz&: Die WHO werde seit einigen Jahren für ihre Alkoholpolitik von den „Guttemplern“ unterstützt, Tim Stockwell sei „kein unabhängiger Experte“, er werde seit 20 Jahren von den Guttemplern unterstützt und finanziert.

Trotzdem sei Stockwell sogar als Kronzeuge bei deutschen Journalisten und in deutschen Fernsehsendungen aufgetreten, die Aussagen seien ungeprüft übernommen worden, kritisiert Worm. Er habe die Redaktionen sogar auf die Widersprüche aufmerksam gemacht, betont der Experte: Bei Eckart von Hirschhausen habe er gar keine Antwort bekommen, eine andere Redaktion antwortete, die Verbindung zu den Guttemplern sei bekannt – gesendet worden sei das Interview mit Stockewell trotzdem. Einen Hinweis auf die Verbindung zur Abstinenzbewegung: Fehlanzeige.

Worm betont, in Sachen Gesundheitsrisiken sei es wichtig, nach der Sorte Alkohol zu unterscheiden: „Es kommt darauf an, was man trinkt, wie man es trinkt und wann man es trinkt und was man dazu isst“, betont Worm. Dazu gebe es übrigens „massenweise“ Studien, die Menschen in ihrem tatsächlichen Trinkverhalten befragt hätten, und dort seien die Ergebnisse einhellig ganz andere: „Es ist ein erheblicher Unterschied im Risiko, ob man die gleiche Menge am Wochenende konsumiert, mit 7 oder 8 Drinks hintereinander, oder jeden Tag ein bis zwei Gläser Wein“, erklärt Worm: „Man nennt Letzteres das ‚gesunde Trinkmuster‘.“

Experte Worm: Entscheidend ist, was man trinkt, wann und wieviel

Es gebe diverse Langzeitstudien, bei denen zwischen Wein und Spirituosen und Bierkonsum unterschieden werde. Die Ergebnisse seien eindeutig und seit Jahren bekannt: „Wenn der Weinkonsum zu einem gesunden, mediterranen Essen passiert, findet sich gar kein Risiko“, betont Worm: „Zu einem mediterranen Essen täglich 1-2 Gläschen Wein, dann findet man weder Krebsrisiko noch ein erhöhtes Sterblichkeitsrisiko.“ Bei Alkohol mache es eben einen großen Unterschied, ob man ihn nüchtern oder zum Essen genieße. „Täglich ein wenig zum Essen – dann sind wir beim Wein“, sagt Worm, „aber das passt der WHO nicht: Die reden immer nur pauschal von Alkohol.“

Worm spricht denn auch von einer regelrechten „Verteufelungskampagne“ gegen Alkohol, eine „gezielte Kampagne der WHO“, bei der wissenschaftliche Argumente gar nicht mehr zählten, wenn sie der WHO-Agenda widersprechen. Tatsächlich seien durchaus auch positive Wirkungen von leichtem Alkohol durch Studien belegt: „Man sieht in einigen Studien, dass die Herz-Kreislauf und Diabetes-Risiken bei leichtem bis moderatem Konsum sinken“, sagt Worm.

Doch die WHO ignoriere diese Studien – und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung habe die Studien von der kanadischen Gesellschaft einfach übernommen. „Die haben für Kanada mit kanadischen Daten Alkoholempfehlungen abgegeben, das kanadische Ministerium hat diese nicht übernommen“, sagt Worm. Aber die DGH habe „diese Daten eins zu eins aus Kanada auf Deutschland übertragen“, kritisiert Worm, „das ist wirklich ein Witz.“

Das Problem dabei: Dieser „Witz“ übt derzeit massiven Einfluss auf die Meinung in der deutschen Öffentlichkeit aus – in der deutschen Weinszene sieht man mit großer Sorge auf erhebliche Einbrüche beim Weinabsatz. 2024 ging der Weinabsatz um Vier Prozent zurück, der Umsatz mit Wein sogar um fünf Prozent. Als einen Grund sehen Winzer und Weinexperten dafür: Die undifferenzierte „Verteufelungskampagne“ gegen Alkohol.

Info& auf Mainz&: Das gesamte Positionspapier der DGE in Sachen Alkohol findet Ihr hier im Internet. Unsere Quellen haben wir im Text verlinkt, ebenso die ausgezeichneten Recherchen des Kollegen Alexander Lupersböck von Wein.Plus zum Einfluss der Guttempler auf die Leitlinien von WHO und DGE – diverse Artikel vor allem in britischen und amerikanischen Medien bestätigen diese Ergebnisse. Die beiden Kerntexte von Wein-Plus findet Ihr hier und hier, einen weiteren ausführlichen Artikel zum Thema hier bei Wein-Plus.